帕金森病治疗新靶点的发现与前景

导读:帕金森病,作为继阿尔茨海默病之后的第二大神经退行性疾病,已经成为全球范围内医疗领域的一个重大挑战。该病通过引发患者的运动障碍,包括震颤、僵硬、运动迟缓等症状,不

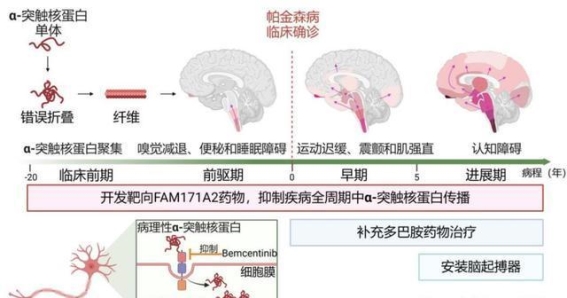

帕金森病,作为继阿尔茨海默病之后的第二大神经退行性疾病,已经成为全球范围内医疗领域的一个重大挑战。该病通过引发患者的运动障碍,包括震颤、僵硬、运动迟缓等症状,不仅严重影响了患者的日常生活,甚至逐渐削弱了他们的独立生活能力。随着疾病的进展,患者的生活质量极大下降,致残率和死亡率亦随之增高。当前的治疗手段虽然可以缓解症状,但并未能够有效延缓病情的进展。寻找新的治疗靶点,尤其是可以干预疾病早期进程的治疗方法,成为了科学家们的迫切任务。近期,我国科研团队在这一领域取得了重大突破,为帕金森病的治疗带来了新的希望。

这一突破性发现源自于复旦大学附属华山医院郁金泰教授团队的研究。经过五年的长期攻关,研究人员成功识别出了一个名为FAM171A2的神经元膜受体蛋白,并发现其在帕金森病的发病过程中扮演着重要的角色。FAM171A2被证实是导致病理性α-突触核蛋白传播的“智能识别门”,其含量的变化与患者脑内病理蛋白的水平呈现正相关。这一发现为帕金森病的早期诊断和治疗提供了新的思路,标志着帕金森病治疗靶点研究迈出了重要的一步。

帕金森病的传统治疗方法主要依赖于药物来改善症状,然而这些药物无法从根本上遏制病情的进展。郁金泰团队的这一发现为治疗帕金森病提供了新的靶点。通过对FAM171A2蛋白的深入研究,团队证明了抑制这一蛋白的功能能够有效减缓帕金森样症状的进展。特别是在疾病的早期阶段,通过阻断FAM171A2的作用,或许能够阻止病理蛋白的传播,从而有效延缓病程的恶化。这一研究为开发全新的治疗方法提供了科学依据,也为帕金森病患者带来了新的希望。

为了进一步验证这一靶点的治疗潜力,研究团队结合了先进的人工智能技术,对超过7000种化合物进行了筛选。最终,团队锁定了一种名为bemcentinib的小分子药物。该药物能够有效阻断FAM171A2与病理性α-突触核蛋白的结合,进而抑制病理蛋白在神经元中的传播。通过体外实验和动物实验,研究人员发现,bemcentinib不仅能够有效减缓帕金森样症状的进展,还能显著改善病理状态。这一研究成果不仅为帕金森病的治疗开辟了新的方向,也为神经退行性疾病的治疗提供了宝贵的经验和参考。

值得一提的是,郁金泰教授团队在这一研究中不仅成功地发现了新的治疗靶点,还将该研究成果申请了国际专利,并计划在未来几年内集中力量开展相关的临床前研发工作。这一研究成果的推广和应用,预计将在不久的将来进入临床试验阶段,为帕金森病患者带来更为有效的治疗手段。随着研究的深入,团队还计划探索小分子药物、抗体和基因治疗等多种治疗方法,以期能够更加精准地干预疾病进程,达到更好的治疗效果。

这一研究成果的意义不仅局限于帕金森病的治疗,它对于其他神经退行性疾病的研究同样具有重要的参考价值。阿尔茨海默病、亨廷顿病等神经退行性疾病的共同特征是神经元的退行性变和病理性蛋白的异常聚集,FAM171A2这一靶点的发现为治疗其他神经退行性疾病提供了新的思路和方法。随着这一研究领域的不断深入,未来有望为更多的神经退行性疾病患者带来新的治疗希望。

郁金泰教授团队在帕金森病治疗靶点方面的突破,不仅为该病的治疗提供了新的治疗方案,也为神经退行性疾病的整体治疗领域注入了新的活力。随着未来研究的深入,这一靶点的进一步开发和应用,势必将改变目前的治疗格局,为全球的帕金森病患者带来更加有效的治疗方案。这一成果的实现,标志着科学家们在攻克帕金森病这一全球难题方面迈出了坚实的步伐,未来的帕金森病治疗或将迎来一场革命性的变革。

-

爱达·魔都号首航周年庆:开创海上文化新篇章2025-01-09 17:54:352025年1月1日,上海的冬日阳光透过淡淡的云层洒落大地。这个特别的日子,见证了中国邮轮产业的一座里程碑——“爱达·魔都...

爱达·魔都号首航周年庆:开创海上文化新篇章2025-01-09 17:54:352025年1月1日,上海的冬日阳光透过淡淡的云层洒落大地。这个特别的日子,见证了中国邮轮产业的一座里程碑——“爱达·魔都... -

春运机票如何预定更划算?2025年春运票价全攻略2024-12-29 22:34:01春运的脚步已经越来越近,2025年春运的机票预定已经悄然启动。对于许多准备返乡的旅客而言,机票的预定便成为了春节出行计划...

春运机票如何预定更划算?2025年春运票价全攻略2024-12-29 22:34:01春运的脚步已经越来越近,2025年春运的机票预定已经悄然启动。对于许多准备返乡的旅客而言,机票的预定便成为了春节出行计划... -

-

沙坪坝文旅口号征集:激发文化旅游新魅力2025-02-09 13:25:40沙坪坝,作为重庆市一颗璀璨的文化明珠,具有极为深厚的历史背景与独特的文化韵味。这里不仅是红岩精神的发源地,也是革命历史的...

沙坪坝文旅口号征集:激发文化旅游新魅力2025-02-09 13:25:40沙坪坝,作为重庆市一颗璀璨的文化明珠,具有极为深厚的历史背景与独特的文化韵味。这里不仅是红岩精神的发源地,也是革命历史的... -

-