从质疑到入局:上汽大众增程混动SUV的背后逻辑

导读:在即将到来的2025年上海国际车展上,大众汽车集团(中国)将携三款全新概念车型亮相,意图展示其在中国智能网联汽车领域的未来战略布局。集团董事长兼首席执行官贝瑞德

在即将到来的2025年上海国际车展上,大众汽车集团(中国)将携三款全新概念车型亮相,意图展示其在中国智能网联汽车领域的未来战略布局。集团董事长兼首席执行官贝瑞德表示,这三款新车分别是:一汽-大众推出的基于CMP整车平台与CEA电子架构的入门级纯电概念车、上汽大众的首款增程式B级SUV概念车,以及大众安徽打造的纯电B级SUV。表面看来,这是一场例行的新品预热发布,实则却蕴含了大众品牌在技术路径选择上一次深刻的自我转变,特别是在面对“增程混动”这一曾被其高管严厉否定的技术路线时,如今却选择亲自入局,耐人寻味。

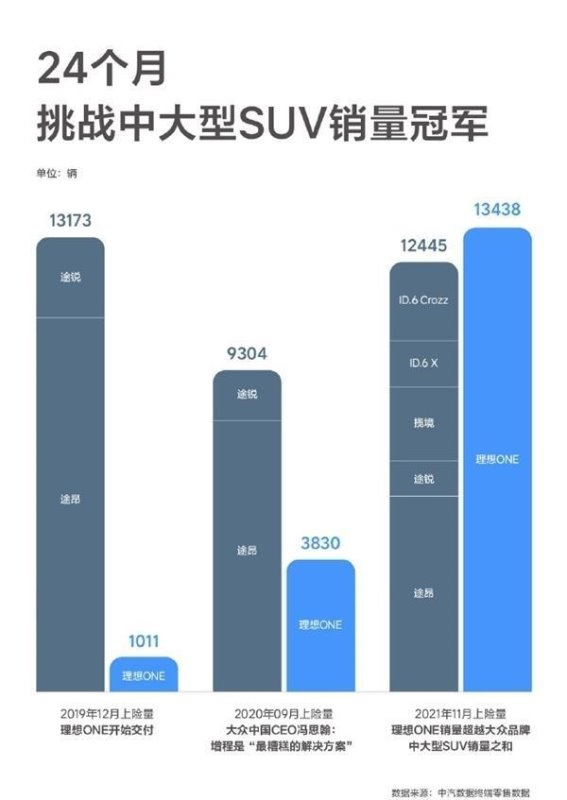

回顾过去,大众集团对增程混动的立场曾一度坚决而清晰。2020年9月,当时的大众汽车(中国)CEO冯思翰在一次采访中直言不讳地抨击增程技术,他指出,从个别车辆来看,增程式电动车或许具有一定价值,但从国家发展和环境保护的全局角度出发,这是一种“最糟糕的技术路线”。彼时,增程式电动车尚处于市场探索阶段,国内仅有理想汽车在坚定推行这一方案,而冯思翰的言论也被普遍解读为对理想汽车的公开指责。这一观点不仅引发了公众热议,更成为当时技术派系分裂的典型案例,引发传统巨头与新势力间的舆论风暴。

市场从不会因为一位高管的立场而停下脚步。理想ONE的强劲销量迅速改变了舆论氛围,也验证了增程技术在实际使用场景中的可行性。尤其是在电动化基础设施尚未完全覆盖、用户对续航焦虑尚未完全摆脱的中国市场,增程式电动车凭借其兼容纯电驾驶体验与长途燃油保障的双重优势,迅速获得大量消费者认可。从城市通勤到跨省出行,增程混动以其灵活性赢得了用户的信任,也倒逼整个行业重新评估这一曾被否定的技术选项。

在这样的背景下,大众集团的态度开始发生显著转变。如今,上汽大众即将推出首款增程式B级SUV,这不仅是一款产品的诞生,更是大众品牌对增程技术价值的重新认知和技术战略的重大调整。从坚决抵制到亲自研发,仅用了不到五年时间,大众便完成了对增程技术的彻底改观。这一变化并非偶然,而是市场选择和用户行为共同推动的结果。面对竞争日益激烈的中国新能源市场,即使是像大众这样拥有百年历史的汽车巨头,也不得不放下过去的技术优越感,拥抱市场的真实反馈。

与此增程混动在中国市场的火爆也已经不再局限于新势力车企的专属标签。从十几万元的入门车型到数百万元的高端豪车,各类增程产品遍地开花,形成完整的市场矩阵。不仅如此,越来越多的传统厂商也纷纷加入这一赛道,包括通用、长安、东风等老牌车企。甚至连一向以技术保守著称的福特,也已开始布局增程混动产品线。这些迹象表明,增程混动已从过去的“技术异类”演变为新能源市场中的主力之一,其在实际使用中的便利性、能耗表现及用户接受度均已得到充分验证。

对于大众而言,入局增程混动并不意味着简单跟风,而是通过自身技术积累与体系化研发能力,为市场提供更优质的产品解决方案。作为以工程严谨著称的德系品牌,大众在动力系统调校、整车操控感受及车内智能化设计等方面,始终拥有深厚的技术基础。此次推出的增程式B级SUV,或将集合其在电动平台与燃油技术上的优势,打造出符合中国用户需求的全新产品形态。从产品定位来看,该车极可能覆盖中高端消费市场,不仅满足家庭出行的多场景应用,也为城市用户提供了更具经济性的替代方案。

更重要的是,这一转变也折射出大众集团在全球战略层面的适应能力。随着全球电动化进程不断推进,中国市场的领先地位愈发突出,其不仅是全球最大的新能源汽车消费市场,更是技术创新与用户习惯快速演变的“试验场”。大众在中国的每一个决策,实则都在为其全球电动化战略积累经验。从早期的MEB平台推广,到现在的增程混动布局,种种迹象表明,大众正在从一个传统工业巨头向智能化、电动化时代的全面转型者迈进,而中国市场,则成为其转型成功与否的关键一环。

面对不断崛起的新势力和本土品牌,大众要想在中国市场重新夺回话语权,仍需付出更大努力。新兴车企在用户体验、OTA升级、智能座舱等方面的领先优势,使得传统车企不再拥有过去那种高高在上的市场地位。尤其是在年轻一代消费者逐渐成为购车主力的背景下,大众如何构建品牌在智能化层面的认同感,如何通过产品与服务打动用户,都是摆在其面前的严峻考验。而此次推出的增程SUV,恰恰是大众试图打破“传统包袱”、重塑品牌形象的重要契机。

总结来看,大众品牌从最初对增程混动的强烈排斥,到如今借上汽大众推出首款增程式SUV,这一过程既反映了技术路线的动态演进,也体现了市场逻辑对企业决策的深刻影响。在全球汽车产业迈入电动化、智能化新时代的背景下,没有任何一种技术可以被永久否定,也没有任何一家车企能够固守传统不思变革。最终决定胜负的,仍然是消费者的真实选择和市场的冷静判断。对于大众而言,此次“转身”虽迟,但未晚,未来能否在激烈的新能源竞争中重新夺回一席之地,或许正取决于这一款增程式SUV所带来的市场反响与用户体验。

-

捷尼赛思放弃低端市场,未来聚焦高端车型发展2025-04-13 19:23:28作为现代汽车集团的高端品牌,捷尼赛思(Genesis)近年来以其独特的设计理念和出色的品质逐渐赢得了消费者的青睐。品牌的...

捷尼赛思放弃低端市场,未来聚焦高端车型发展2025-04-13 19:23:28作为现代汽车集团的高端品牌,捷尼赛思(Genesis)近年来以其独特的设计理念和出色的品质逐渐赢得了消费者的青睐。品牌的... -

并非迷信!住酒店时,切记不能碰的5样东西,看完涨知识了2024-05-19 23:36:06当我们到外地旅游或者出差时,很多人都会选择酒店作为临时居住地点,相对于其他地方来讲,酒店也绝对算得上是不错的选择了。毕竟...

并非迷信!住酒店时,切记不能碰的5样东西,看完涨知识了2024-05-19 23:36:06当我们到外地旅游或者出差时,很多人都会选择酒店作为临时居住地点,相对于其他地方来讲,酒店也绝对算得上是不错的选择了。毕竟... -

卖掉油车,买了新能源车后,我才意识到油车已经过时了2025-04-16 21:18:00有时候,我们对一些熟悉的东西产生了执念,哪怕它已经不再符合时代的需求。就像五年前的我,当我走进4S店,毫不犹豫地选了一辆...

卖掉油车,买了新能源车后,我才意识到油车已经过时了2025-04-16 21:18:00有时候,我们对一些熟悉的东西产生了执念,哪怕它已经不再符合时代的需求。就像五年前的我,当我走进4S店,毫不犹豫地选了一辆... -

-

前四之争白热化!新疆客场逆袭上海,刘炜暂时解围,四队激烈竞争2025-04-03 16:57:53北京时间3月29日,CBA常规赛迎来两场关键的补赛,分别是上海队主场对阵新疆队、北控队主场对阵福建队。这两场比赛不仅直接...

前四之争白热化!新疆客场逆袭上海,刘炜暂时解围,四队激烈竞争2025-04-03 16:57:53北京时间3月29日,CBA常规赛迎来两场关键的补赛,分别是上海队主场对阵新疆队、北控队主场对阵福建队。这两场比赛不仅直接... -

零跑C10:10-15万元预算内,值得一看的国产新能源SUV2025-04-12 00:41:47近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,越来越多的消费者开始注重车辆的环保性和高性价比。在10万至15万元的预算区间内,新...

零跑C10:10-15万元预算内,值得一看的国产新能源SUV2025-04-12 00:41:47近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,越来越多的消费者开始注重车辆的环保性和高性价比。在10万至15万元的预算区间内,新...