在“修旧如旧”中焕发新生——建瓯古街的历史与现代交织

导读:在福建省建瓯市的铁井栏—紫芝街历史文化街区,这片古老的街区正经历着一场与时俱进的变革。青砖黛瓦、木雕石刻等传统建筑元素,犹如这座城市的历史印记,见证了建瓯几百年

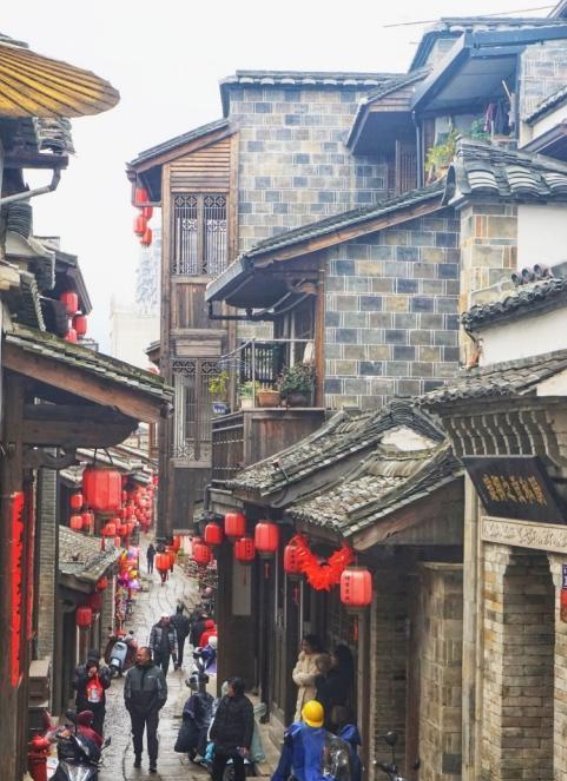

在福建省建瓯市的铁井栏—紫芝街历史文化街区,这片古老的街区正经历着一场与时俱进的变革。青砖黛瓦、木雕石刻等传统建筑元素,犹如这座城市的历史印记,见证了建瓯几百年的风雨变迁。随着现代化进程的推进,这片历史悠久的街区面临着新的挑战。王敏,作为当地居民,曾对这场城市更新抱有疑虑,心中充满了对改造后可能丧失“烟火气”的担忧。随着更新工作的逐步展开,王敏发现这片老街区不仅没有失去历史韵味,反而在创新中焕发了新生。

铁井栏—紫芝街历史文化街区,作为建瓯古城的核心区域,拥有121处超过50年的传统风貌建筑。这些建筑承载着建瓯市的历史脉络,也见证了几代人的生活记忆。为了保留这些历史建筑的独特风貌,建瓯市在进行更新时坚持“修旧如旧”的原则。这一原则的核心,是要确保古建筑的原真性得到保留,同时进行活态化利用、功能性提升和生态修复。为了实现这一目标,项目团队进行了细致入微的规划,从建筑的外立面到内部结构,每一处细节都经过精心设计,力求让这些建筑在保留历史面貌的基础上,焕发出现代的活力。

在铁井栏西段的53号建筑改造过程中,设计团队意外地发现,这栋看似平凡的当代木构建筑背后,竟然藏有一座规模不小的古建筑。经过深思熟虑,项目团队决定拆除这两栋现代建筑,暴露出隐藏的古老建筑。拆除后的空间不仅恢复了历史建筑的风貌,还为这条狭窄的街道开辟出了一片共享空间。这一改造使得历史和现代在这里得到了无缝衔接,街区的“灵魂”得以保留,现代生活的需求也得到了满足。

同样,紫芝街的更新也经历了一段充满温情的历程。这条街上的一座建于上世纪50年代的夯土民居,由于采光不良、通风差,成为了居民生活中的难题。为了平衡传统风貌的保护与居民生活的实际需求,项目团队对这座传统建筑进行了精细的“手术”。他们在保持原有屋面风貌的基础上,创新性地加入了钢结构,不仅改善了建筑的结构稳定性,还增设了钢露台,解决了居民晾晒衣物的难题。屋顶增设的采光天窗,让阳光透过天窗洒入室内,带来了充足的光照,也让居民的生活空间变得更加温暖和明亮。这一改造不仅提升了居民的居住条件,也让紫芝街的历史气息得以保存。

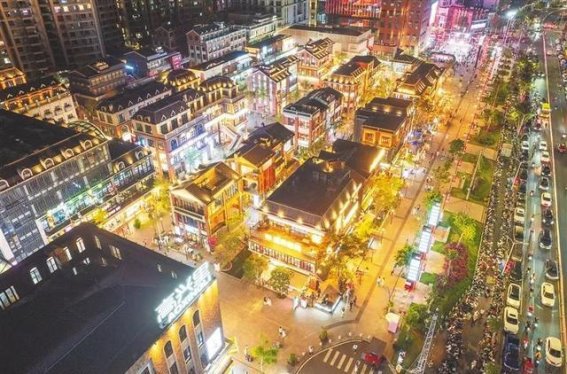

如今,经过一系列的精心修复和创新设计,铁井栏—紫芝街历史文化街区焕发了新的活力。这片历史悠久的街区不仅重新吸引了当地居民,还成为了游客们纷纷前来的热门景点。王敏在走访街区时,感叹道,老街区的重生让她仿佛回到了过去,但又有了崭新的面貌。这里依然保留着建瓯古老的风情,但在现代化的改造中,却增加了更多的活力和色彩,成为了一个能够满足居民日常需求,同时又能承载历史文化的地方。

专家点评中,住房城乡建设部城市设计专家委员会委员严龙华教授指出,城市更新不仅要实现街区的物质焕新,更要注重“人气”的聚集和“烟火气”的延续。在铁井栏—紫芝街的更新过程中,项目团队通过空间重构和建筑修复,成功地融合了传统和现代的需求。在拆除冗余建筑、保留历史风貌的团队还通过创新设计解决了居民的生活问题,使得历史与现代的界限变得模糊,街区在保留历史“刻度”的也迎来了现代生活的“温度”。

这一“外科手术式”的更新方式,让历史街区的空间得到活化,成为了人们生活的载体,也为城市更新提供了新的思路。通过这种创新的方式,建瓯的历史文化街区不仅保存了古老的建筑风貌,还为现代生活注入了新的生机。这种兼顾历史与现代需求的更新模式,不仅成功地传承了历史文化,也为未来的城市更新提供了可借鉴的范例。

-

-

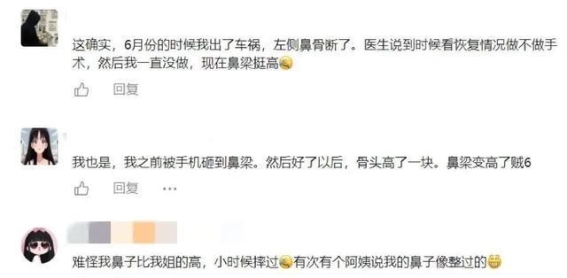

鼻骨骨折后意外“高鼻梁”:一场身体自愈的误解2025-01-20 17:58:28近日,江苏南京的王女士因为不小心撞上门框导致鼻骨骨折,没想到经过一个月左右的自然恢复后,竟然收获了一个“意外的高鼻梁”。...

鼻骨骨折后意外“高鼻梁”:一场身体自愈的误解2025-01-20 17:58:28近日,江苏南京的王女士因为不小心撞上门框导致鼻骨骨折,没想到经过一个月左右的自然恢复后,竟然收获了一个“意外的高鼻梁”。... -

-

-

探寻内蒙古十大美丽草原的壮丽风光2025-01-04 17:05:07内蒙古,这片辽阔的土地,拥有着让人心驰神往的草原。这里的草原广袤无垠,天高地阔,每一片草地都是大自然的杰作,而每一寸土地...

探寻内蒙古十大美丽草原的壮丽风光2025-01-04 17:05:07内蒙古,这片辽阔的土地,拥有着让人心驰神往的草原。这里的草原广袤无垠,天高地阔,每一片草地都是大自然的杰作,而每一寸土地... -

跨界融合:推动工业文化与旅游研学创新的深度整合2025-01-06 18:06:212024年12月30日,广东省中山市迎来了一场意义深远的会议——工业文化发展大会。此次大会不仅吸引了来自各地的业内专家与...

跨界融合:推动工业文化与旅游研学创新的深度整合2025-01-06 18:06:212024年12月30日,广东省中山市迎来了一场意义深远的会议——工业文化发展大会。此次大会不仅吸引了来自各地的业内专家与...