甘熙宅第:一座融合江南风情与北方气魄的文化宝藏

导读:三月的南京,梅花正盛,柳丝吐绿。我再次走进了这座承载着历史和文化的宅院——甘熙宅第。这里位于南京城南,乘坐地铁1号线至张府园站,步行不到十分钟便可抵达。南捕厅巷

三月的南京,梅花正盛,柳丝吐绿。我再次走进了这座承载着历史和文化的宅院——甘熙宅第。这里位于南京城南,乘坐地铁1号线至张府园站,步行不到十分钟便可抵达。南捕厅巷15号,便是甘熙宅第北面的一处出入口,凭老年卡可免费入内参观游览。每次步入这个曾经的家族府邸,都有一种穿越时空的感觉。

甘熙宅第,或称“甘家大院”或“甘熙故居”,是南京古老民居中的代表,素有“九十九间半”之称。这座宅第在江南众多古建筑中独树一帜,它是现存中国大城市中规模最大、形制最完整的古民居之一,2006年被列为全国重点文物保护单位。与明孝陵和明城墙并列,甘熙宅第是南京明清时期的三大文化景观之一。它既是南京的文化瑰宝,也是古代建筑艺术的一个重要象征。

这座宅第原本有超过百间房间,经过了几个世纪的历史变迁与风雨侵蚀,依旧保持着完整的结构。其建筑风格兼具南北特色,既有典型江南民居的温婉与精致,又有北方“跑马楼”式的雄浑气派。南北合璧的设计,使得甘熙宅第在外观上独具魅力。进入宅第大门,您便能看到四组多进穿堂式的房屋布局,房间都坐南朝北,这样的设计不仅保证了采光,还呈现了古代中国住宅的一种独特美学。

甘熙宅第的建设始于清嘉庆年间,后来经过多次修缮与扩建,形成了今天的规模。由于战乱的摧残,原本著名的藏书楼“津逮楼”在太平天国之乱中被毁,令人遗憾。不过幸运的是,宅第中的许多建筑得到了及时的保护与修复,使得这座古老的宅第得以保存至今。1986年开始,南京市政府采取了搬迁居民的措施,全面修缮了甘熙宅第,并将部分区域用作民俗博物馆。2007年,津逮楼也得到了重建,恢复了它昔日的风貌。

每一次走进宅第,我都会按照导游图依次参观各个房间,感受这座宅第的历史与文化。我首先来到“友恭堂”,这里是整个宅第的核心部分,也曾是甘家族长进行家族事务、接待宾客、举行节庆活动的地方。堂名“友恭”出自《左传》中的“父义、母慈、兄友、弟恭、子孝”,意指家族成员应当和睦相处,和衷共济。此堂内,正中板壁上挂有象征中国传统文化的“福禄寿三星”图案,两旁的楹联更是凸显了甘家族人注重德行与学问的家风。

参观完“友恭堂”,我来到了甘家族历史陈列室。这里记录了甘家从明朝末年到清朝的家族发展历程。最初,甘氏族人以务农为生,后来逐渐转向经商,创办了丝绸、棉纱等生意,积累了相当的财富。清朝时期,甘家族人的事业达到顶峰,甘福、甘熙父子都曾是学术界和文学界的名人。尤其是甘熙,他不仅通过科举成为进士,还为家族积累了丰富的文化资源,收藏了大量书籍。他的藏书楼“津逮楼”,曾一度成为江南地区最大的私人藏书楼之一。甘熙的代表作《白下琐言》、《建康实录》和《灵谷寺志》至今仍为学者所传颂,记录了南京的历史和文化风貌。

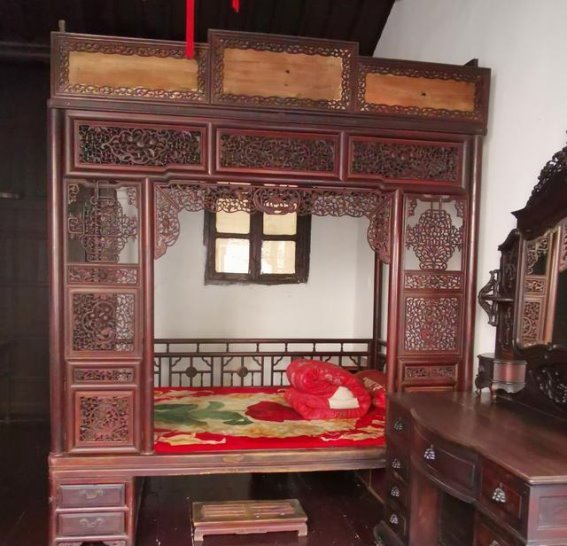

在宅第的西侧,有一处黄梅戏演员严凤英的生活陈列室。这里展示了她在甘家大院时的日常生活用品,包括她使用过的床榻、家具以及她的旧式风琴。严凤英是黄梅戏的代表人物之一,她的成名经历也与甘家有着深厚的渊源。由于时代的限制,她曾一度流落南京,得到了甘家族人甘律之的帮助,并在这里度过了一段难忘的时光。严凤英以其精湛的演技和美丽的外貌,成为了全国知名的黄梅戏演员,但她的不幸早逝,至今让人感到惋惜。

在参观了黄梅戏展区后,我游览了甘家宅第的其他区域,其中包括南京市民俗博物馆的展厅。这里展示了各种民间艺术品和生活用品,包括南京特有的刺绣、剪纸、古籍、秦淮花灯等。展品丰富多样,带给人无尽的文化享受。走过这些展览,我不禁感叹甘熙宅第不仅仅是一座宅第,它更是南京悠久历史与文化的见证,是无数艺术与思想汇聚的地方。

从宅第的东门走出,我来到了津逮楼和东南角的后花园。这里的后花园雅致小巧,池塘、喷泉、假山、弯桥,绿藤缠绕在墙上,环境清幽,给人一种超凡脱俗的感觉。在这座后花园里,游客可以小憩片刻,感受古老宅第的宁静与美好。

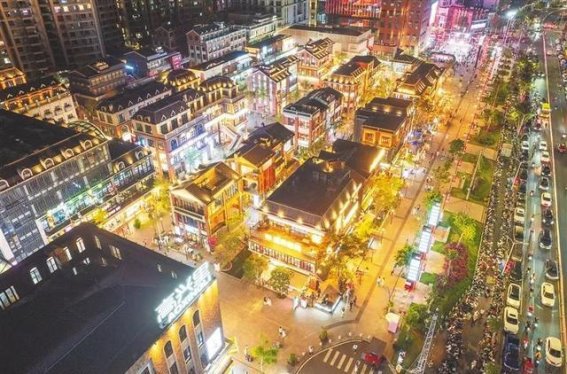

结束了这次的参观,我从南门“桐荫”走出,步入了附近新开辟的步行街“熙南里”。在这里,我品尝了南京的特色小吃——鸭血粉丝汤,虽说身体有些疲惫,但内心却无比满足。这次的甘熙宅第之行,不仅让我重温了历史的厚重,也让我深刻感受到这座宅第所蕴含的文化底蕴和家族的精神传承。

-

保定的崛起之路:腾笼换鸟,河北最强城市的蜕变2025-01-06 18:03:30保定,作为河北省的地级市之一,虽然长期没有像石家庄或唐山那样拥有省会地位,但它却是一个充满潜力与活力的城市。身为历史上的...

保定的崛起之路:腾笼换鸟,河北最强城市的蜕变2025-01-06 18:03:30保定,作为河北省的地级市之一,虽然长期没有像石家庄或唐山那样拥有省会地位,但它却是一个充满潜力与活力的城市。身为历史上的... -

夕阳中的金山岭长城,披上梦幻的纱衣2024-12-31 23:37:1612月23日傍晚,河北省承德市滦平县的金山岭长城迎来了一个如梦如幻的瞬间。夕阳在西天缓缓沉落,金色的余晖洒满了大地,整个...

夕阳中的金山岭长城,披上梦幻的纱衣2024-12-31 23:37:1612月23日傍晚,河北省承德市滦平县的金山岭长城迎来了一个如梦如幻的瞬间。夕阳在西天缓缓沉落,金色的余晖洒满了大地,整个... -

深化运河文化交流,推动世界运河城市携手共进2025-01-09 03:49:162023年12月31日,扬州中国淮扬菜博物馆内,世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)副主席张福堂迎接了来自荷兰羊角村...

深化运河文化交流,推动世界运河城市携手共进2025-01-09 03:49:162023年12月31日,扬州中国淮扬菜博物馆内,世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)副主席张福堂迎接了来自荷兰羊角村... -

年纪大了不想得肺病,这些健康信号你不能忽视2025-01-20 17:59:31随着年龄的增长,越来越多的人开始关注自己的健康,尤其是肺部健康。大家常常会问:“年纪大了,怎么才能保持肺部健康,不得肺病...

年纪大了不想得肺病,这些健康信号你不能忽视2025-01-20 17:59:31随着年龄的增长,越来越多的人开始关注自己的健康,尤其是肺部健康。大家常常会问:“年纪大了,怎么才能保持肺部健康,不得肺病... -

佛山市民福利!高州旅游优惠政策开启,开启全新文化合作之旅2024-12-31 23:37:18自2023年12月以来,广东省茂名市与佛山市之间的文化和旅游合作迎来了一个全新的里程碑。为了促进两地的文化交流与共同发展...

佛山市民福利!高州旅游优惠政策开启,开启全新文化合作之旅2024-12-31 23:37:18自2023年12月以来,广东省茂名市与佛山市之间的文化和旅游合作迎来了一个全新的里程碑。为了促进两地的文化交流与共同发展... -

紫竹院公园的冰雪盛宴,开启美好新年2025-01-04 16:55:41在这个冰雪飞舞的季节里,紫竹院公园如同一幅生动的画卷,带着冰雪的纯洁与文化的深沉,为每一位游客呈现了一场独具魅力的节日庆...

紫竹院公园的冰雪盛宴,开启美好新年2025-01-04 16:55:41在这个冰雪飞舞的季节里,紫竹院公园如同一幅生动的画卷,带着冰雪的纯洁与文化的深沉,为每一位游客呈现了一场独具魅力的节日庆...