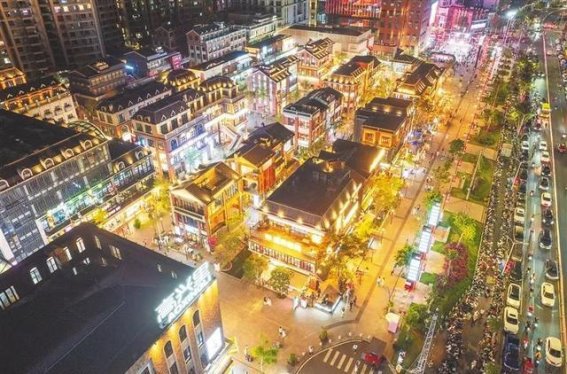

酒店“先囤后付”模式:既是机遇也是挑战

导读:随着春节假期的临近,旅行计划愈发密集,酒店预订的需求逐渐升温。在这一波出行热潮中,一种新兴的酒店预订模式——“先囤后付”悄然兴起,吸引了不少消费者的目光。消费者

随着春节假期的临近,旅行计划愈发密集,酒店预订的需求逐渐升温。在这一波出行热潮中,一种新兴的酒店预订模式——“先囤后付”悄然兴起,吸引了不少消费者的目光。消费者通过在线旅游平台,凭借“0成本囤酒店”的方式,将自己未来的入住需求提前“锁定”。这一模式,不仅为旅行者提供了新的选择,同时也为酒店业者带来了不同以往的商业机遇。但仔细分析其运行机制,我们也不难发现,这一新兴方式在给消费者带来便利的潜藏着一些不容忽视的局限。

新模式背后的逻辑与诱惑“先囤后付”作为一种创新的酒店预订方式,借鉴了电商平台的“先用后付”模式,打破了传统酒店预订必须提前付款的惯例。消费者在该模式下,无需立即支付房费即可“囤”下酒店兑换券,而是在实际入住时再进行付款,甚至可以在某些情况下,未入住时选择自动取消。这种“不花钱提前锁房”的模式,无疑吸引了大量年轻消费者,尤其是那些不愿意在酒店预定上过多投入现金流的人。

这种模式的一大优势在于其“0成本”的特性,消费者仅需选择心仪的酒店并完成兑换,便可确保假期中的住宿不成问题。尤其对于那些预算有限或者希望在短期内多次旅行的消费者来说,这种方式无疑为他们提供了一条低门槛的选择路径。虽然看似完美,这种模式的实际效果却并非如表面上那样光鲜亮丽。

模糊“锁定”与现实矛盾虽然消费者能够通过“先囤后付”的方式提前锁定酒店,但这种“锁定”并非传统意义上的预订。实际情况往往更加复杂。消费者在购买兑换券后,虽然享有了“囤”下房间的权益,但在真正需要入住时,却可能面临着兑换困难的局面,尤其是在旅游高峰期。由于这种“锁定”并不等同于正式的预定,许多消费者会在真正入住时,发现自己并没有享有优先权。

这个问题的根本原因在于,酒店在接受“先囤后付”模式的并未为持券用户提供明确的优先入住保障。在春节等热门时段,消费者选择了这种模式,往往难以和那些提前支付全款的传统消费者竞争。当需求大于供给时,酒店必然会优先满足全额支付的客人,而“囤券”消费者的需求则往往被排到后面。这也导致了不少人购买兑换券后,最后却无法顺利入住的困境。

酒店的双向博弈与市场局限对于酒店经营者而言,“先囤后付”的模式无疑提供了一种提升淡季入住率的新策略。尤其在客流量相对较低的时段,酒店通过这种方式能够确保有一定比例的客房被预定,从而避免在需求不足时出现空置房间的情况。在旅游高峰期,酒店面对的却是供应紧张与需求激增的双重压力。在这种情况下,“囤券”消费者便成为了竞争中的“劣势群体”。由于他们往往支付的费用较低,酒店更倾向于优先接待那些愿意支付全价的顾客。这种情况让消费者不得不面对“捡便宜”并非完全等同于“稳定入住”的现实。

从酒店经营者的角度来看,“先囤后付”模式虽然能够确保基础入住率,但在热门时段,这一模式的局限性逐渐显现。如何在确保收益的同时满足持券客户的需求,成为了这一新模式是否能长久维持的关键。

理性消费与灵活运用对于消费者来说,“先囤后付”的模式是一种全新的选择方式,但这种模式并不意味着可以完全替代传统的预定方式。虽然它能够在某些时段为消费者提供价格上的优惠,但也需要消费者有足够的理性思维来判断何时使用。若在非高峰时段,消费者选择这种方式,便可以享受到较为划算的住宿价格,而不必担心酒店客房紧张或无法入住的问题。一旦进入旅游高峰期,消费者便需要明确认识到,传统的全额支付预定方式依然是最稳妥的选择。

消费者应当根据实际需求来灵活使用这一模式。在淡季或相对不那么繁忙的时段,通过“先囤后付”的方式抢占酒店房间,不失为一个既省钱又方便的选择。而在节假日、暑期等需求爆发时,仍然应该选择常规的酒店预订方式,以保证自己的入住权。

理性看待酒店预订新模式“先囤后付”模式的推出,确实为消费者和酒店业者带来了不少新机遇。对于消费者而言,合理利用这一模式,可以在某些情况下获得低价住宿的机会。这种模式并不适用于所有时段和场景。消费者在选择时,必须理性评估自身需求和使用时机,避免因过度依赖这一新型预定方式而造成不必要的麻烦。酒店业者也应在实际操作中,逐步完善这一模式,平衡淡季与旺季的需求,确保消费者的使用体验能够得到保障。

“先囤后付”并非万能,它只是众多酒店预订方式中的一种补充。只有在消费者与酒店业者之间形成更加透明、合理的契约关系,才能使这一模式真正发挥其应有的作用。

-

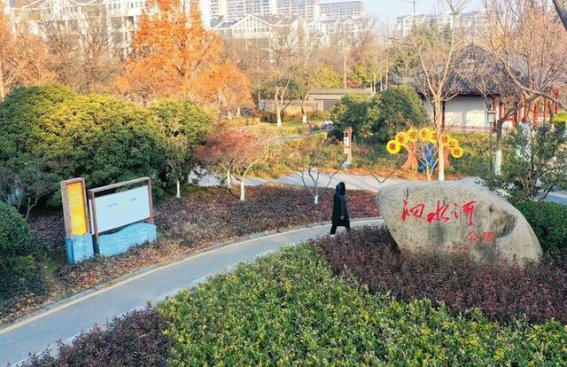

冬日里的泗水河公园:城市绿地中的宁静与魅力2024-12-31 23:36:01冬日的清晨,阳光透过薄薄的云层洒在泗水河公园的每一寸土地上,带着一丝丝温暖,抚慰着寒冷的空气。这座公园,这个城市的“客厅...

冬日里的泗水河公园:城市绿地中的宁静与魅力2024-12-31 23:36:01冬日的清晨,阳光透过薄薄的云层洒在泗水河公园的每一寸土地上,带着一丝丝温暖,抚慰着寒冷的空气。这座公园,这个城市的“客厅... -

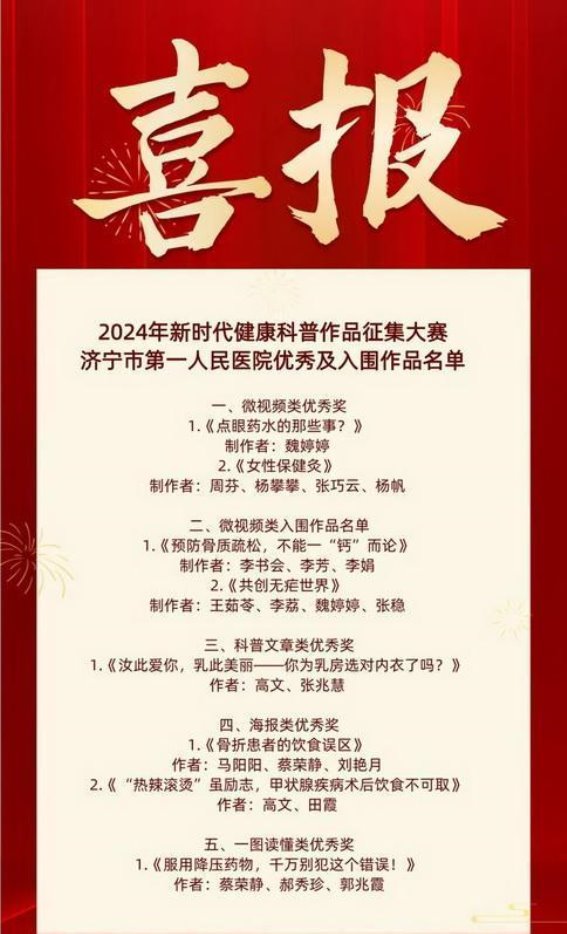

济宁市第一人民医院荣获2024年全国新时代健康科普作品征集大2025-01-12 16:18:46济宁市第一人民医院在健康科普工作上不断创新,近日,凭借出色的组织能力和优秀的健康科普作品,在“2024年新时代健康科普作...

济宁市第一人民医院荣获2024年全国新时代健康科普作品征集大2025-01-12 16:18:46济宁市第一人民医院在健康科普工作上不断创新,近日,凭借出色的组织能力和优秀的健康科普作品,在“2024年新时代健康科普作... -

海绵体无力的真相与调理方法:从肝入手,疏通气血2025-01-20 18:12:24海绵体无力,特别是无法恢复的情况,常常让很多人感到困惑和沮丧。许多人误认为这是肾虚引起的问题,因而盲目地通过...

海绵体无力的真相与调理方法:从肝入手,疏通气血2025-01-20 18:12:24海绵体无力,特别是无法恢复的情况,常常让很多人感到困惑和沮丧。许多人误认为这是肾虚引起的问题,因而盲目地通过... -

老人走路的误区:避免这四种走法,健康才能更持久2025-01-20 18:03:54随着年龄的增长,走路成为了许多老年人保持健康的首选运动方式。对于年长者来说,走路是一种低强度、低风险的活动,相比其他更为...

老人走路的误区:避免这四种走法,健康才能更持久2025-01-20 18:03:54随着年龄的增长,走路成为了许多老年人保持健康的首选运动方式。对于年长者来说,走路是一种低强度、低风险的活动,相比其他更为... -

闪亮小主播,圆主持梦想,展自我风采2025-01-24 02:50:44大寒时节,寒风肆虐,岁末的最后一抹阳光却依然温暖而坚定。这个时节,威海的年轻人们,怀揣梦想,站在了崭新的舞台上。在这里,...

闪亮小主播,圆主持梦想,展自我风采2025-01-24 02:50:44大寒时节,寒风肆虐,岁末的最后一抹阳光却依然温暖而坚定。这个时节,威海的年轻人们,怀揣梦想,站在了崭新的舞台上。在这里,... -