传统汽车产业的风起云涌:广州、重庆与安徽的转型之路

导读:在全球新能源汽车风潮的席卷下,中国汽车产业的版图正在悄然发生剧变。伴随着“新四化”的深入,电动化、智能化、网联化、共享化的浪潮正在席卷而来,全球汽车行业的竞争格

在全球新能源汽车风潮的席卷下,中国汽车产业的版图正在悄然发生剧变。伴随着“新四化”的深入,电动化、智能化、网联化、共享化的浪潮正在席卷而来,全球汽车行业的竞争格局发生了深刻变化。中国不仅在全球新能源汽车领域领跑,同时也让国内传统汽车制造城市的经济格局出现了显著的变化。特别是在南方城市的产业起伏,反映了传统汽车重镇转型阵痛的全过程。广州,这座曾经骄傲的汽车产业重镇,如今面临着前所未有的压力,而重庆、安徽等新兴城市却在这场变革中找到了新的发展机遇。

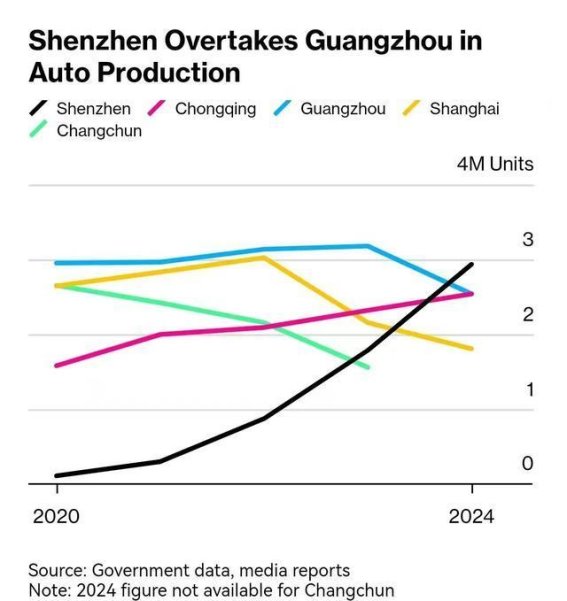

广州,作为广东省的省会,曾连续多年稳坐中国汽车产量的榜首。过去十年,广州与丰田、本田等日系车企的合资合作,使得广州的汽车产业一度在全国占据了主导地位,广汽集团也是该市经济的重要支柱。广州市曾有这样的说法:“国内每10辆车,就有1辆在广州制造。”这一辉煌的历史在2024年突然发生了转折。广州的汽车产量出现大幅下滑,全年产量仅为253.98万辆,同比下降了20%,不仅让出汽车产业的冠军宝座,还从第一名跌至第三位。这一变化的背后,不仅仅是市场竞争的加剧,更暴露出广州汽车产业结构调整的滞后。

与广州的下滑形成鲜明对比的是,深圳在新能源汽车领域的强势崛起。深圳凭借比亚迪的迅猛增长,成功超越广州,成为了中国汽车产业的新领军城市。2024年,深圳的汽车产量达到290万辆,同比增长了65%,这一表现远远超过广州,展示了深圳在新能源汽车领域的巨大潜力。广州的产业疲软直接影响了城市的经济增速,2024年,广州的GDP增速仅为2.1%,远低于深圳的5.8%。这不仅反映出广州汽车产业的衰退,也显示了地方经济对汽车产业依赖的深度。在广州,广汽丰田的产量下降了23%,这一情况直接导致了广州整体经济的低迷,城市和企业的危机感也随之而来。

广州的困境并不是孤例。长春,这座老牌汽车城也在经历着类似的挑战。作为一汽集团的总部所在地,长春的汽车产量在2020年曾位居全国第二,但到2023年,这一位置已经滑落至第五。这些城市的转型阵痛,是传统汽车产业向新能源汽车产业过渡过程中不可避免的过程。汽车产业作为一个庞大且复杂的行业,其变化不仅仅是生产技术的革新,更涉及到地方经济的深刻变动,甚至牵动着整个社会的产业结构。

在这一大变革中,重庆却迎来了产业的高光时刻。2024年,重庆的汽车产量突破121万辆,成功跃升为全国第一。这一变化,得益于长安汽车的技术创新和赛力斯与华为的深度合作。赛力斯在起步阶段面临资金短缺的困境,但在重庆政府的支持下,成功建设了超级工厂并通过低租金获得了生产空间,这为赛力斯的发展提供了宝贵的机遇。赛力斯在2024年取得了49.7万辆的销售成绩,其中42.69万辆为新能源汽车,年增长率高达182%。重庆通过在传统汽车产业和新能源汽车领域的双重布局,成功实现了产业的跨越式发展,展现出强大的增长潜力。

与此安徽省也正在经历着自己独特的产业转型。2025年初,安徽的汽车产量达到了44.5万辆,新能源汽车产量为23.4万辆,均位居全国第一。这一成绩的取得,离不开比亚迪在合肥的强势布局,以及奇瑞在芜湖的崛起。安徽的成功转型使得这座传统制造城市成为了全国新能源汽车产业的新高地。比亚迪和奇瑞的成功案例不仅促进了安徽省汽车产业的升级,还吸引了江淮、蔚来和大众等众多整车企业的进驻,为安徽提供了未来几年强劲的发展潜力。

随着新能源汽车的崛起,传统汽车合资企业面临的压力不断增大。由于合资车企在智能化领域的落后,它们的产业结构和生产方式亟待转型。彭博社的报道提到,欧美国家对中国电动车加征关税,加剧了合资车企的困境。与此合资车企的产能将在2030年前大幅减少,预计将影响到高达200亿美元的利润池。这一趋势无疑会加速合资企业的衰退,也使得依赖合资车企的城市面临更大的产业危机。

在广州、长春等传统汽车城市的转型阵痛中,如何顺利过渡至新能源汽车产业,成为摆在地方政府和企业面前的一大难题。广州虽然在支持本土品牌如小鹏汽车方面取得了一定成绩,但面对市场的剧烈变化,仍显得步伐缓慢。广州的困境昭示了传统汽车重镇在产业大转型中的脆弱性,而重庆和安徽的成功则为其他城市提供了宝贵的经验和启示。

从广州到重庆,再到安徽,中国汽车产业的格局正在悄然发生着深刻的变革。随着新能源汽车逐渐成为主流,传统汽车制造基地的转型压力愈发显著,而那些能够顺利过渡的城市,则将成为未来汽车产业发展的新高地。如何在这场产业变革中站稳脚跟,抓住新能源汽车带来的机遇,将是各大汽车城未来竞争的关键。

-

比亚迪唐L购车手册:值得推荐的中配车型选择与价格分析2025-04-12 00:31:47随着汽车市场竞争的不断加剧,消费者在购车时面对众多选择往往感到头疼。尤其是在众多配置和动力选择之间如何做出最...

比亚迪唐L购车手册:值得推荐的中配车型选择与价格分析2025-04-12 00:31:47随着汽车市场竞争的不断加剧,消费者在购车时面对众多选择往往感到头疼。尤其是在众多配置和动力选择之间如何做出最... -

-

良业科技引领贵州智慧旅游新潮流 黄果树夜游点亮未来2025-04-15 02:44:39贵州,素以山水秀丽、文化厚重而闻名。这里的自然景观壮丽,民族文化独具特色,赋予了这片土地无穷的魅力。在4月10日举行的第...

良业科技引领贵州智慧旅游新潮流 黄果树夜游点亮未来2025-04-15 02:44:39贵州,素以山水秀丽、文化厚重而闻名。这里的自然景观壮丽,民族文化独具特色,赋予了这片土地无穷的魅力。在4月10日举行的第... -

-

云南沿边自驾游第四天:从屏边到金平的边境风情2025-04-15 02:42:30第四天的行程,从屏边出发,驶向金平。清晨,天色多云,时而阴霾,时而露出一丝阳光。车窗外的景色随着车速的推进缓缓展开,心情...

云南沿边自驾游第四天:从屏边到金平的边境风情2025-04-15 02:42:30第四天的行程,从屏边出发,驶向金平。清晨,天色多云,时而阴霾,时而露出一丝阳光。车窗外的景色随着车速的推进缓缓展开,心情... -